磁暴期间,太阳风和磁层能量注入高层大气。这些能量通过热传导、环流和波动等过程在全球范围内重新分配,进而影响大气温度、密度和化学成分等大气参数的全球分布。低热层作为中层大气与高层大气的过渡区域,不仅承受来自上方的太阳辐射和磁层能量注入,还受到来自下层大气上传波动的影响,成为上下层耦合的关键区域。然而,由于观测的困难,对110公里-200多公里的低热层大气温度和密度的观测研究几乎处于空白状态,这一区域被称为 “thermospheric gap”。2022年2月初的中等磁暴造成38颗星链卫星发射期间在该区域陨落,再次证明了该区域的重要性以及目前对该区域认知的缺乏。

2019年12月到2022年11月运行的ICON卫星搭载的MIGHTI仪器提供了全球中低纬度(12oS-42oN)地区90-135公里高度范围的高分辨率温度分布,尽管它的观测不能覆盖全球各个纬度的完整的低热层大气,但是它的观测为我们窥视这一区域提供了宝贵的观测数据。

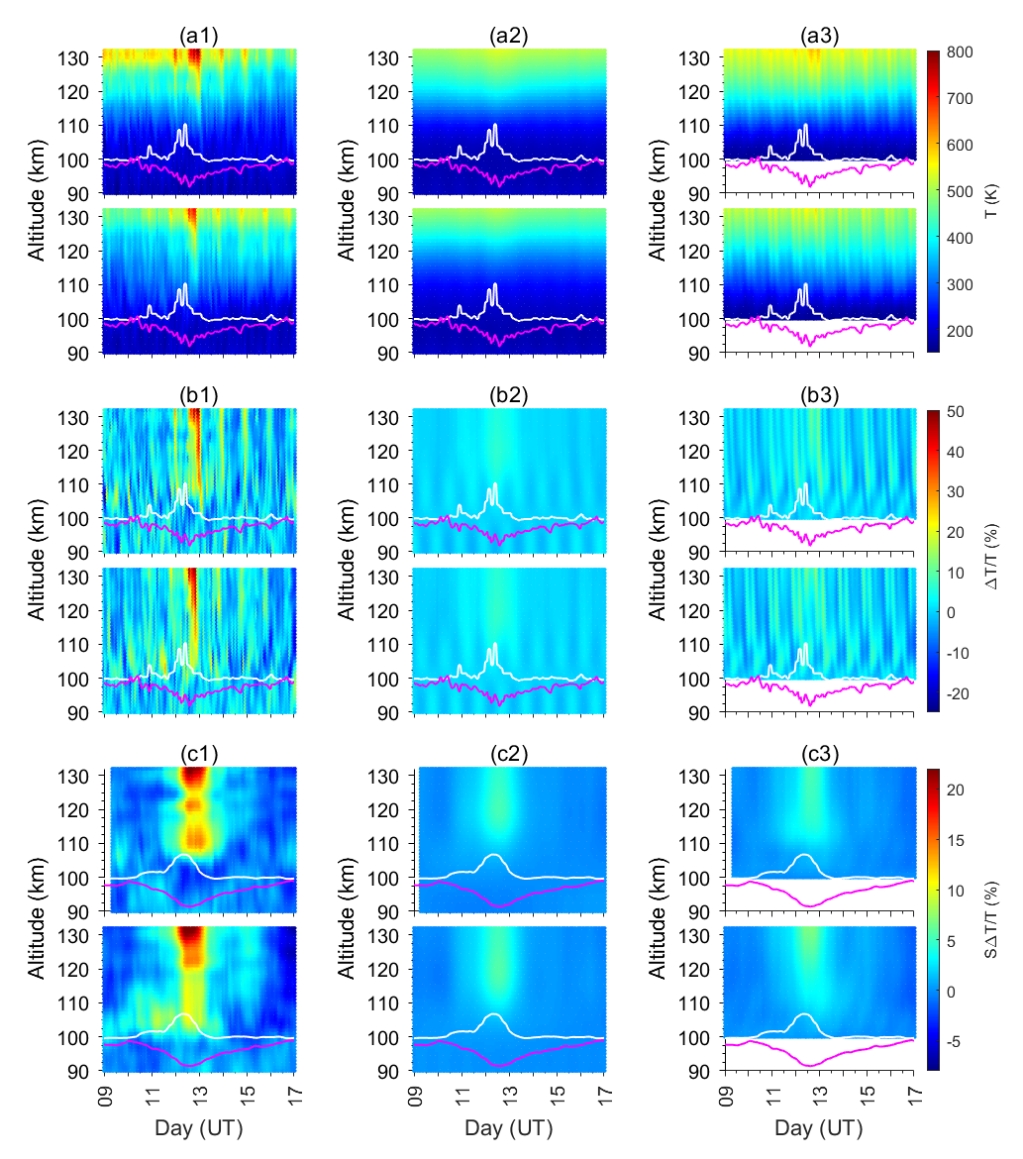

实验室的中高层大气研究团队,联合美国国家大气研究中心、河南师范大学以及巴西国家空间研究所的学者,利用ICON/MIGHTI观测数据研究了中低纬地区低热层(约110–130公里)中性温度对2020年-2022年期间磁暴的响应及其机制。下图给出了2021年10月12日的磁暴(最小Dst = -65 nT)的研究事例,发现在所有观测纬度(约14°-42°N)上温度都显著上升,并且温度增幅远超预期。例如42°N附近130公里高度处的温度增幅高达30%,35°-40°N区域的平均增幅也达到18%,这些增幅远超目前常用的经验模型(如MSIS系列)和物理模型(如TIEGCM)的预期。对近三年观测的统计分析表明,温度变化与地磁活动强度(ap指数)呈现明显的正相关关系,且在35°-40°N纬度带和较高高度处的响应更为强烈—130公里高度的温度增长率达到0.168%/nT。值得注意的是,目前广泛应用的NRLMSIS2.1经验模式和物理模式TIEGCM虽然能够捕捉到温度升高的趋势,但都显著低估了实际的增幅,特别是在125公里以上高度,差异达2-3倍。这些结果表明,为了进一步加深对低热层大气的认知,并研发更为准确的模式,提高预报能力,迫切需要对该区域开展系统的观测。

该项研究发表在国际著名期刊Geophysical Research Letters上。论文的第一作者为高红研究员,通讯作者为徐寄遥研究员。

2021年10月12日磁暴期间35°-40°N纬度范围内温度随高度的变化分布,(a)行是温度T,(b)行是相对变化ΔT/T,(c)行是纬向平均温度的相对变化SΔT/T。每行上下部分分别对应卫星的升轨和降轨的观测。第一列:ICON/MIGHTI的实测结果,第二列:NRLMSIS2.1模式结果,第三列:TIEGCM-ICON模式结果。图中白色曲线:3小时或24小时滑动平均ap指数;洋红色曲线:1小时或24小时滑动平均Dst指数。

论文链接:

Gao, H., Jiyao Xu, Wang, W., Liu, W., Liu, X., Moro, J., Yajun Zhu, and Maosheng He, (2025). Response of neutral temperature in the lower thermosphere to geomagnetic storms observed by ICON/MIGHTI. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL116133. https://doi.org/10.1029/2025GL116133