太阳风湍流长期以来都是太阳物理领域的研究热点,研究湍流各向异性对于理解日球层高能粒子的传播过程至关重要。早期1 au处的观测表明,快、慢太阳风的湍流各向异性之间存在显著差异。这一发现引出了一个关键问题:近地太阳风之间湍流特征的差异究竟是源自太阳表面早已形成的原始特征,还是由于日地传播过程中湍流的动态演化?

作为历史上第一个进入太阳大气观测的航天器,帕克太阳探测器(Parker Solar Probe,简称“PSP”)的观测有望为解答这一问题提供新的证据。中国科学院国家空间科学中心(以下简称“空间中心”)太阳活动与空间天气重点实验室熊明、王瑞课题组鉴定出PSP前19轨观测中所有稳定的冕洞太阳风、冕流太阳风以及低马赫数边界层(LMBL)太阳风,并系统研究了这些来自不同源区的太阳风的波矢各向异性和方差各向异性。

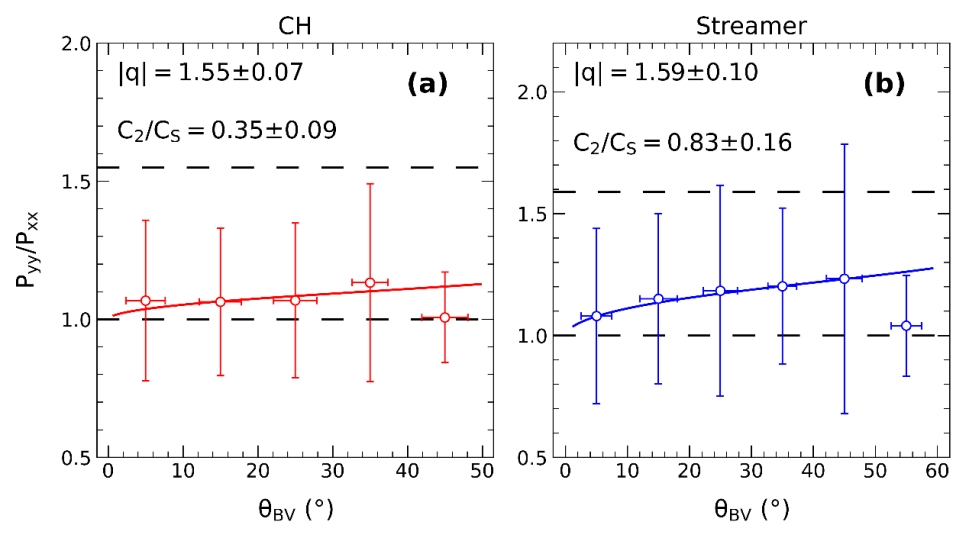

研究人员采用两分量模型(2D and slab 湍流模型)来量化冕洞和冕流太阳风的波矢各向异性特征。图1展示了基于两分量模型的建模结果和观测结果的对比。观测结果表明,在冕洞风和冕流风中,切向功率各向异性随采样角度增加而增强,而两分量模型的结果也可以较好地重现这一趋势。根据建模结果,研究人员发现,与 1 au 处太阳风明显不同,在PSP观测到的冕洞太阳风中,惯性区能量仅有 26% 与 2D 波动相关。而在冕流太阳风中,这一比例增加到 45%。研究人员认为,随着太阳风向 1 au传播,惯性区的各向异性串级使得能量逐渐集中于垂直波矢,因此导致了1 au处太阳风中2D波动比例相较于年轻太阳风显著提高。此外,冕洞和冕流太阳风的波矢各向异性之间的差异可能反映了在日冕源区形成的各向异性波动的原始特征。

图1: 切向功率各向异性与采样角度的关系

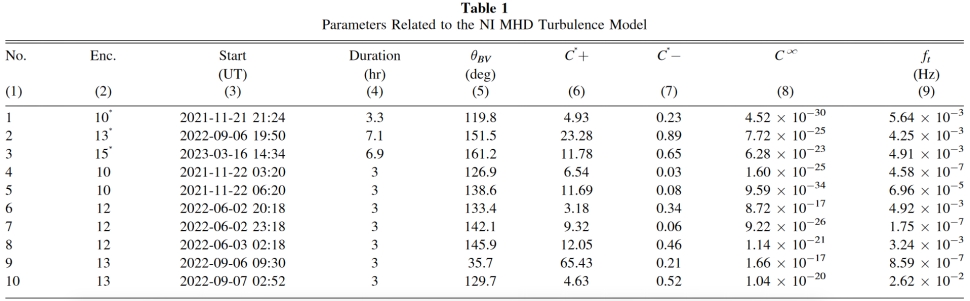

研究人员使用 NI MHD 湍流模型来描述 LMBL 风的波矢各向异性。表 1 总结了NI MHD 湍流模型的相关参数。我们选择近亚声速太阳风区间以及倾斜的亚阿尔芬太阳风区间作为 LMBL 太阳风的代表区间。模型结果显示,在LMBL风的所有代表区间中,slab波动仍然占主导(C*±/C∞ ≫ 1)。综合所有分析结果,0.3 au以内的年轻太阳风中均展现出相较于1 au处更为丰富的slab波动,这可能为理解日球层中太阳风湍流的演化提供新的线索。

表1: NI MHD湍流模型的相关参数

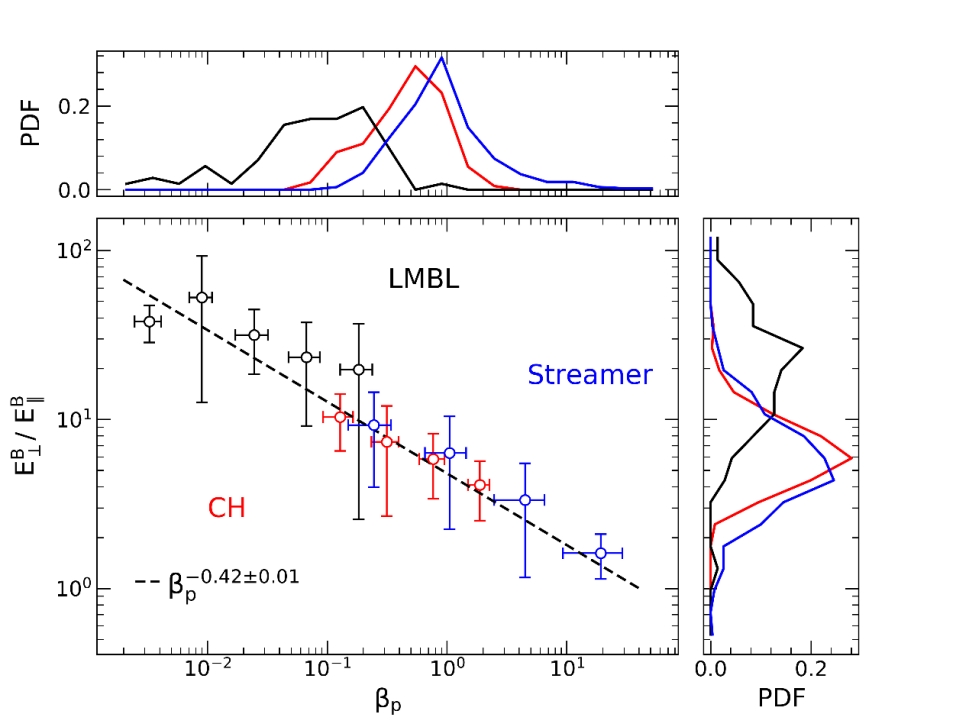

图2展示了来自不同源区的年轻太阳风的方差各向异性特征随着质子等离子体βp的演化。早期模拟工作和1 au 观测结果均表明,方差各向异性与质子等离子体βp 呈负相关,而研究人员发现这一关系在 0.3 au内的年轻太阳风中依然成立。方差各向异性最弱出现在质子等离子体βp值最高的冕流太阳风中,而最强则出现在质子等离子体βp值最低的LMBL太阳风中。研究人员认为,处于极端质子等离子体βp值条件下,冕流和LMBL太阳风方差各向异性差异的结果可能揭示了来自日冕源区的湍流的遗留特征。

图2: 年轻太阳风的方差各向异性-质子等离子体βp分布

论文发表于《天体物理学报通信(Astrophysical Journal Letters)》,第一作者为空间中心研究生程文帅。审稿人评价:“This manuscript is well-organized and this new kind of classification brings new physics in our understanding the solar wind turbulence properties in the near-Sun region.”

Citation:

Wenshuai Cheng, Ming Xiong, Yiming Jiao, Hao Ran, Liping Yang, Huidong Hu, and Rui Wang, Inertial-range Turbulence Anisotropy of the Young Solar Wind from Different Source Regions, 2025, The Astrophysical Journal Letters, 988, L15 (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adeb8a)